便秘症

便秘症

- どんな病気

便秘症は子どもによく見られる病気で、赤ちゃんから小学生と幅広い年齢で見られます。便秘症は便が長い期間出なかったり、出にくい症状が特徴的ですが、便が出る量や期間は人それぞれ異なります。食事の量が少ない場合には、もちろん便の量は少なくなりますし、3~5日に1回の排便で問題ない場合もあります。ただし、毎日便が出ていても便の状態や期間によっては、便秘症の場合もありますので、子どもの様子や便の状態を注意深く観察することも大切です。

- 便秘症の診断

便が出るのが週に2回以下や、毎日出ていても出す時に痛がったり、泣いたりする場合や肛門がきれて血が出るような場合も便秘です。

便秘症は、放置していると肛門の手前にある直腸に便が溜まってしまいますます便が出にくくなっていきます。健康な状態であれば、直腸に便が溜まると直腸が伸びて「便が届いている」という信号を発信して、脳から排便するように指令が届き排便しやすいように腹圧が加わり肛門括約筋が緩んで便が出ます。しかし、直腸に便が溜まると直腸が伸びきって便が届いたという刺激を感じなくなり、排便を促す信号が出にくくなって便秘症が一層悪化しやすくなります。さらに直腸では便の水分が吸収されていくため、たまった便が固くなり便をしようといきんでも出なかったり、肛門が切れてしまうこともあります。

また、硬い便を出して肛門が切れて痛い思いをすると、子どもは排便することが痛いことだと思い、次の排便を我慢するようになります。痛みが怖くなり、排便を我慢するとまた便が溜まっていき、便秘になりやすくなるという悪循環に陥りやすくなります。

さらに幼い時に便秘症を繰り返していると、成長するにつれて食事の量が増えてくるなどの要因も影響して便が溜まりやすくなり、その後の長期間の便秘につながりやすくなります。

- 便秘症の症状

便秘症は便が出にくい状態だけでなく、たまった便が腹部を圧迫したりして、以下の症状を起こすことがあります。

・便の量が少ない

・寝ている間に水のような便が漏れる

・おなかが張っている

・腹痛

・吐き気、嘔吐

・食欲が出ない

・機嫌が悪くなる

- 便秘症の原因

便秘の原因は

・母乳・ミルクが少ない

・汗をかく量が多い

・離乳食の開始

・食物繊維不足

・摂取する水分が少ない

・排便を我慢する

・ストレスがたまる

・朝トイレで排便する時間がない

などが挙げられます。特に乳幼児期には、消化機能が十分に発達していないことに加えて、母乳・ミルクから離乳食、通常の食事へと食生活が変わっていくために便秘になりやすいです。幼稚園・保育園から小学校の学童期に代わっていくタイミングでは、集団生活へ生活環境が変化していきます。この時に朝食を食べた後にトイレに行く時間が無かったり、授業中にトイレにいけなかったりすると排便を我慢する習慣がついてしまいます。排便を我慢すると、直腸に溜まったうんちの水分が腸に吸収されて硬くなって、いきんでもうんちが出づらくなったり、排便時に肛門が切れて排便が怖くなったりしていまい、またうんちが溜まるといっそう便秘になりやすくなります。

- 便秘症の治療

便秘症の治療は、便が溜まる⇒便が固くなる⇒排便に痛みを伴う⇒我慢する⇒便が溜まる⇒…という悪循環を断ち切ることが重要です。継続的に治療して便を柔らかくすることで、お子さんが「便をするとすっきりする」ことを体験し、いつも直腸に溜まりすぎないようにして治療していきます。

便を出やすくする治療の前に便が溜まっている場合には、浣腸や飲み薬で溜まった便を出します。固くなった便は蓋のようになっているため、腸の出口付近の便が出るだけでも腸の動きが改善されることもあります。

排便を維持するためには、

①生活習慣や排便習慣の改善

②食事療法

③薬物療法

による治療が大切です。① 生活習慣・排便習慣:腸の動きを活発にするため、早寝早起きをして規則正しい生活リズムを心がけることが大切です。朝起きてから幼稚園や学校に行く前など時間に余裕をもってトイレに行けるようにすることも大事です。トイレに行く時間を省いたり、我慢したりすると排便のリズムが崩れ便秘症が悪化しやすくなります。また、適度に運動すると腸の動きが活発になるといわれていますので、運動不足の場合には運動習慣をつけましょう。

② 食事療法:水分や食物繊維を多く摂取するようにします。野菜や海藻、果物、芋類、豆類などがおすすめです。冷蔵庫で冷やした水やお茶は冷たすぎて腸の働きを鈍くさせてしまいますので、水分を取るときは常温のものや温かいものを摂取するようにしましょう。

③ 薬物療法:子どもの便秘の場合、食事だけでのコントロールが難しいことも少なくありません。便を軟らかくするための飲み薬を使ったり、浣腸をうまく使いながら、痛みなく1日1回便を出す習慣をつけるようにして治療を続けていくことがポイントです。通常こどもの便秘に使用される薬は、長期間使っても癖になるものはほとんどありません。長期間の治療が必要な病気ですので、一人ひとりの発育発達や体の状態に合わせて薬を組み合わせて治療していきます。

- 当院での便秘治療の取り組み

便秘は一朝一夕で解消できるものではなく、うんちを出しやすくする、うんちを出す、うんちを出す習慣を作っていくことが重要です。そのため当院では上記の基本的な治療に加えて、お子さんや保護者の方が前向きに治療に取り組んでいただけるように、栄養士による栄養相談やオリジナルの治療プログラムを行っています。

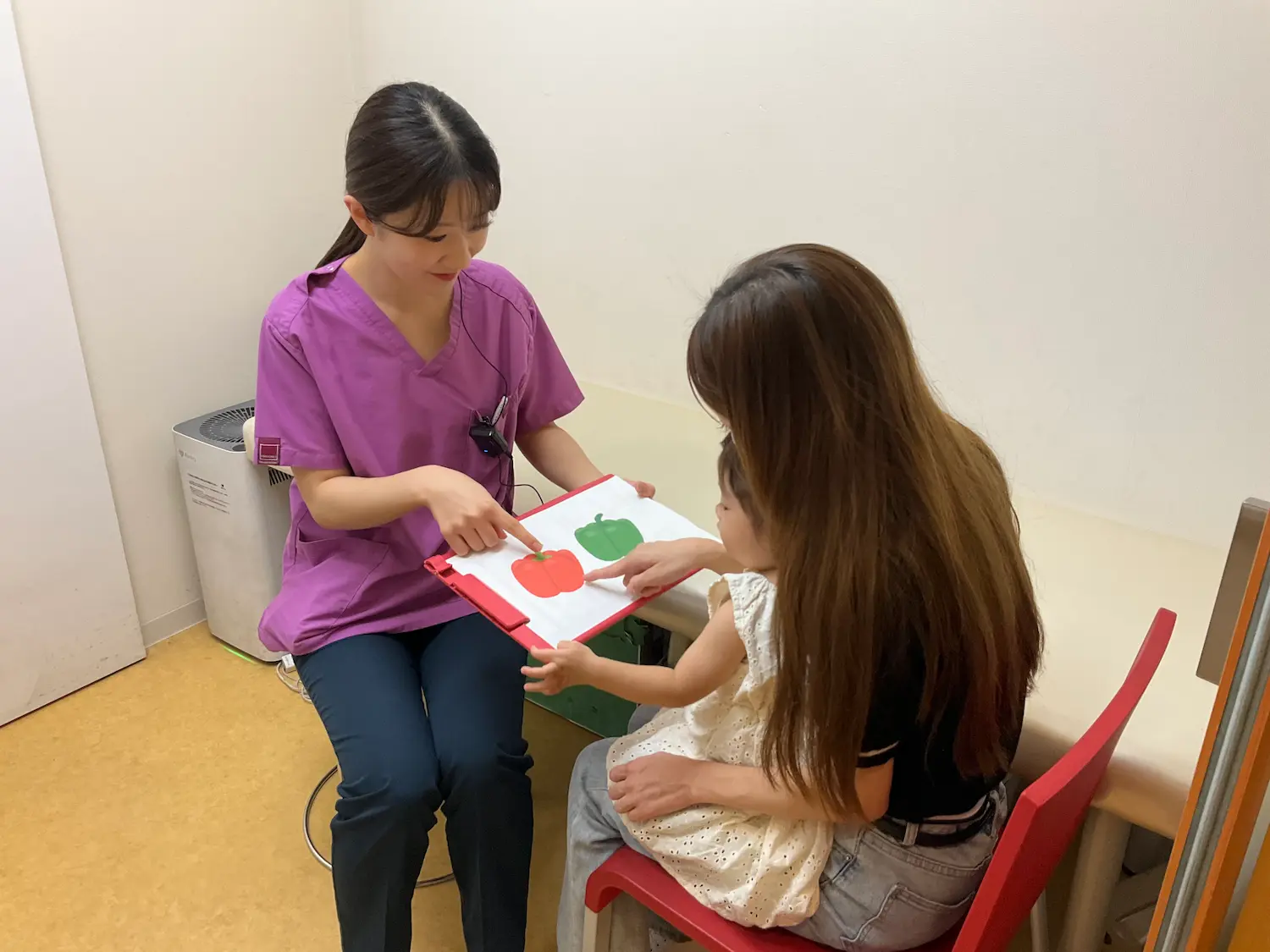

① 管理栄養士による便秘解消相談:

管理栄養士による離乳食や食事の相談を実施しています。

当院所属の管理栄養士が医師、看護師と連携して、どのような食品を摂るとうんちが出やすくなるか、無理なく続けられる離乳食・食事のポイントなどについて相談しながら治療を進めていきます

② 治療モチベーションを高めるうんちライセンス制度:

「トイレが嫌」「うんちをするのが怖い」という気持ちは、便秘に悩むお子さんなら誰が持っていてもおかしくありません。

痛い、つらい経験からトイレに行くのを怖がったり、泣きたくなったりするお子さんは少なくありません。そんなお子さんの気持ちが少しでも前向きになって、治療に向き合えるように当院ではオリジナルの治療プログラム「うんちライセンス制度」を実施しています。

食事や薬だけでは達成することが難しい排便習慣をつけるために、少しずつ「〇〇ができた」を増やしていく行動アプローチです。トイレに行く、うんちを我慢しない、うんちを出すなどお子さんの「できた」を大切に、便秘解消に向けた行動をご家族と医師が連携しながら治療していくプログラムです。

多角的にアプローチを進めていき、お子さんとご家族が一日でも早く便秘の悩みから離れられることを願っています。

<監修者情報>

木村 絢子 副院⻑

平成19 年東京慈恵会医科大学卒業。研修医としてプライマリーケアを学び、小児科全般の治療に従事。その後、同大学医学部附属第三病院にて病棟⻑として勤務。小児科疾患以外にも、日本アレルギー学会アレルギー専門医として、小児アレルギー疾患を得意とし、お子さま

の健やかな成⻑を医療を通じて⾒守る医師として活躍。

日本小児科学会認定小児科専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医