気管支喘息の治療 | 渋谷区代々木の南新宿クリニックアレルギー専門サイト

気管支喘息の治療って何するの?

気管支喘息の治療には、大きく分けて2つあります。『発作が起きた時に発作を抑える治療』と『発作が起こらない健康な状態で生活をするための治療』です。前者は発作が起きた時の緊急的・一時的な対応で、発作が起きて呼吸困難を起こすこともあるので即時対応できるようにしておく治療です。一方で後者は、気管支の慢性的な炎症を改善して正常な状態にする治療で、喘息治療目標となります。

喘息治療の最終的なゴール

前述の通り、喘息治療のゴールは発作を起こさず、健康な状態で生活ができることです。ゴールの具体的な目標は以下に記載します。目標とする自分の状態をしっかりとイメージして、治療していくことも大切なポイントです。

同じ日常生活

回復

咳が無い

起きない

リモデリング

を防ぐ※

※気道リモデリング…炎症が続いて発作を繰り返すことで、傷ついた気道の組織が次第に硬くなり、気道が狭くなったまま元に戻らない状態になること。

そのためには、

①気道の炎症を抑えるための薬物治療

②気道の炎症を起こす悪化因子対策

が、重要です。

あなたの喘息はコントロール出来ていますか?

『コントロールが良好』とは発作がなく、呼吸機能がほぼ正常状態のことです。

喘息の治療目標である、『健康な状態で生活』を送るためには自分が今どのような状態なのかをしっかりと把握して、治療に取り組むことが大切です。治療に時間のかかる病気ですので、日常の中でどれだけ喘息とうまく付き合い、コントロールできているかを指標に、症状や治療薬の使用状況、日常活動での制限の有無を確認するようにしましょう。

小児の喘息は、下の表(小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023参照)に基づいて評価します。

| 評価項目 | コントロール状態※1 | ||

|---|---|---|---|

| 良好 (すべての項目が該当) |

比較的良好 | 不良 (いずれかの項目が該当) |

|

| 軽微な症状※2 | なし | 月1回以上かつ週1回未満 | 週1回以上 |

| 明らかな喘息発作※3 | なし | なし | 月1回以上 |

| 日常生活の制限※4 | なし | なし (あっても軽微) |

月1回以上 |

| β2刺激薬の使用※5 | なし | 月1回以上かつ週1回未満 | 週1回以上 |

※1…コントロール状態は最近1ヶ月程度の期間で判定する。

※2…軽微な症状とは、運動や大笑い、啼泣の跡や起床時に一過性に見られるがすぐに消失する咳や喘鳴、短時間で覚醒することのない夜間の咳き込みなど、見落とされがちな軽い症状を指す。

※3…明らかな喘息発作とは、せき込みや喘鳴が昼夜に渡って持続あるいは反復し、呼吸困難を伴う定型的な喘息症状を指す。

※4…可能な限りピークフロー(PEF)やフローボリューム曲線を測定し、良好の判定にはPEFの日内変動が20%以内、あるいは自己最良値の80%以上、1秒量(FEV1)が予測値の80%以上、β1刺激薬反応性が12%未満であることが望ましい。

※5…評価に際し、最近1年間の急性増悪による入院や全身性ステロイド薬投与などの重篤な発作、あるいは症状の季節性変動など、各患者固有の悪化因子(リスク)を考慮して治療方針決定の参考にする。

成人の喘息は、基本的には喘息コントロール状態を下の表(喘息予防・管理ガイドライン2024参照)に基づいて評価します。

| コントロール良好 | コントロール不十分 | コントロール不良 | |

|---|---|---|---|

| 喘息症状 (日中及び夜間) |

なし | 週1回以上 | コントロール不十分の項目が 3つ以上当てはまる |

| 発作治療薬の使用 | なし | 週1回以上 | |

| 運動を含む活動制限 | なし | あり | |

| 呼吸機能 (FEV1※1・PE※2) | 予測値あるいは 自己最良値の80%以上 |

予測値あるいは 自己最良値の80%未満 |

|

| PEFの日(週)内変動※3 | 20%未満 | 20%以上 | |

| 増悪 (予定外の受診、救急受診、入院) |

無し | 年に1回 | 月に1回以上※4 |

※1…FEV1とは呼吸機能検査でわかる「一秒量」のこと

※2…PEFとは、自宅で出来る呼吸検査機器(ピークフローメーター)でわかるピークフローの値

※3…1日2回の測定における日内変動の正常上限は8%。

※4…増悪が月1回以上の場合、他の項目が該当しなくともコントロール不良と評価。

気管支喘息の長期治療(発作が起こらないようにする治療)

①気道の炎症を抑えるための薬物治療

発作を起こさないようにするためには、炎症が慢性化している状態を解消することが重要です。発作が起こらないようにする薬は長期管理薬(コントローラー)と呼ばれ、代表的な薬剤は以下の通りです。

・吸入ステロイド薬

ステロイド薬は炎症を抑える強い作用があります。喘息の治療では、毎日吸入ステロイド薬を使用することで気管支の慢性的な炎症を解消していきます。ステロイドと聞くと、「副作用が心配…」というお声を当院でもいただくことがありますが、喘息治療で使用するステロイド薬は直接気管支に届く吸入タイプのため、全身に回る量はごくわずかであり、内服薬のような副作用は起こりません。しかし、吸入薬の一部が口の中に残ったままだと、カビが生えることがあるため、吸入後は必ずうがいをするか、水を飲んで洗い流しましょう。

吸入薬を正しく吸えているかどうかは、治療効果に影響します。できているつもりでも間違った使い方をしていたり、最初は出来ていても長期に使用しているうちに正しく使えてなかった場合もあるため、定期的な確認も大切です。

・ロイコトリエン受容体拮抗薬

気道の炎症を抑える効果と気管支収縮を抑える効果のある薬です。日本では主に長期管理役として内服薬で出されます。

②気道の炎症を起こす悪化因子対策

気道の炎症を減らして良い状態を保つには、薬による治療だけでなく、発作の原因となっている悪化因子の対策も大切です。

・ダニ対策をしましょう。

・タバコはやめましょう。煙に近づかないようにしましょう。

・毛のある動物をペットにするのは避けましょう。

・鼻炎がある場合はしっかり治療しましょう。

(アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎など)

・風邪予防をしましょう。

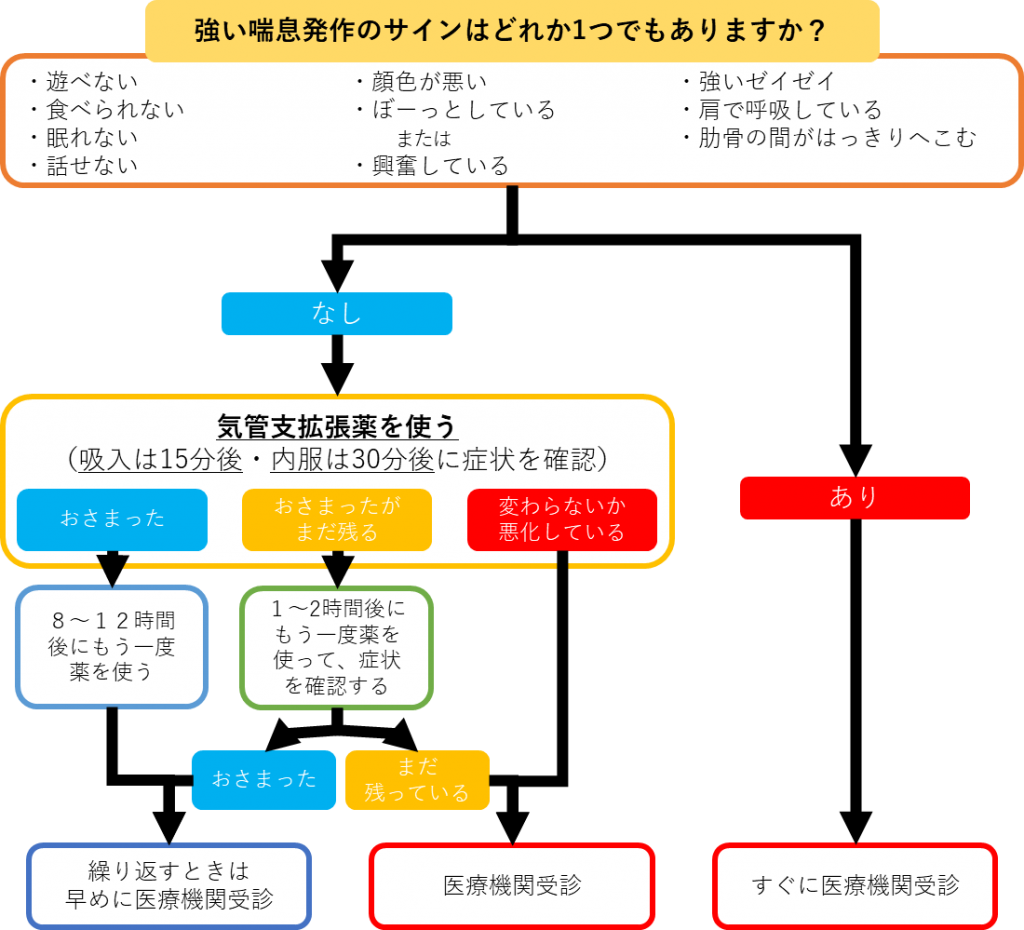

発作が出てしまったときは・・・

発作が起きた時には慌てずに、まずは即効性のあるお薬を使用して発作を抑えることが重要です。発作を抑える薬には、短時間作用性吸入β2刺激薬やテオフィリン薬、経口ステロイド薬などがあります。発作が治まらないときや、発作が激しい場合にはすぐに医療機関に連絡をして下さい。

<監修者情報>

木村 絢子 副院⻑

平成19 年東京慈恵会医科大学卒業。研修医としてプライマリーケアを学び、小児科全般の治療に従事。その後、同大学医学部附属第三病院にて病棟⻑として勤務。小児科疾患以外にも、日本アレルギー学会アレルギー専門医として、小児アレルギー疾患を得意とし、お子さま

の健やかな成⻑を医療を通じて⾒守る医師として活躍。

日本小児科学会認定小児科専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医